因为每一个设备的显示材质不同,即便是单体的颜色色准已经足够高了,但是在内容流转的时候在不同显示设备上还是会有不同。所以在新款的的显示器中,我们采用了最新的 CIE 2015 色彩曲线进行校准,基于人眼仿生标准观测者模型,让不同材质显示相同颜色,实现了跨屏色彩的统一。

那么这个 CIE 2015 色彩曲线究竟是什么意思呢?

要深入理解 CIE 2015 色彩曲线的意义,需从色彩科学中的"同色异谱"现象谈起。这种现象描述的是人眼感知颜色相同但实际光谱构成不同的情况。在显示技术领域,由于 LCD、OLED、Mini LED 等不同显示技术的发光原理存在本质差异,即使设备标称显示同一颜色,其产生的光谱分布也会显著不同。

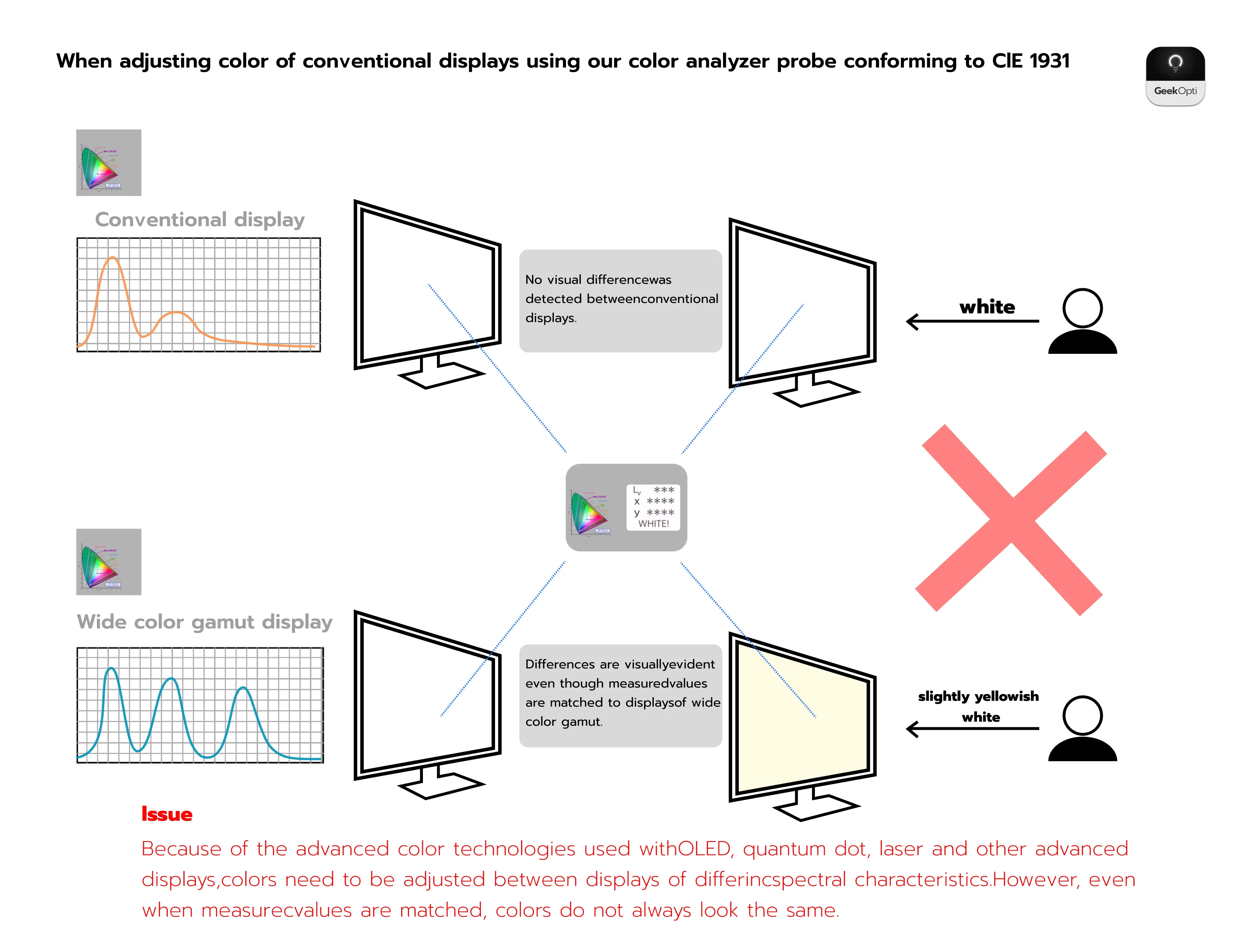

例如,OLED 屏幕通过有机材料自发光的特性呈现色彩,而 LCD 则依赖背光模组与液晶层对光的调控,两者在红色或蓝色等高饱和度色彩的呈现上会表现出截然不同的光谱特征。这种物理层面的差异导致跨设备色彩统一成为行业难题。目前大多数厂商仍沿用 1931 年国际照明委员会(CIE)制定的 2° 标准观察者模型进行色彩校准,该标准虽在传统 CRT 时代表现良好,但面对现代广色域显示技术时,其基于宽光谱设计的颜色匹配函数已无法准确描述窄光谱设备的色彩特性。

这种技术代差带来的直接后果是:即使不同显示设备均通过 CIE 1931 D65 白点校准达到理论色准,实际跨屏显示时仍会出现肉眼可辨的色差,这正是同色异谱现象在显示技术领域的具体体现。

CIE(国际照明委员会)建立的1931年色彩科学体系标志着人类首次以数学建模方式系统化定义色彩感知。该体系核心成果CIE 1931 XYZ色彩空间基于2°视场标准观察者的视觉实验数据构建,通过三原色叠加模型推导出具有普适性的颜色匹配函数(CMF),理论上覆盖了人眼可感知的全部可见光谱范围。其最具视觉辨识度的成果当属通过X、Y色度坐标绘制的色度图,该图以马蹄铁状曲线勾勒出可见光色域边界,成为现代色彩工程的基准框架。

该系统的创新性体现在三个方面:首先,通过Wright与Guild的色匹配实验建立三刺激值理论,将人类复杂的色彩感知简化为X、Y、Z三个正交维度;其次,采用虚拟原色规避实际光谱刺激可能出现的负值问题,使色度计算具有数学可行性;再者,基于明视觉状态下视锥细胞的光谱响应曲线(S/M/L型对应短/中/长波敏感度),构建出与生理机制相符的色彩描述体系。这套系统虽存在色差感知非均匀性等局限,但为后续CIELAB等均匀色彩空间的发展奠定基础。

作为二十世纪三十年代色彩科学的奠基性成果,CIE 1931标准色度系统虽已历经近百年发展,其核心参数仍沿袭着模拟显示时代的技术特征。这套基于2°视场观察者实验数据构建的体系,最初面向的是CRT这类宽光谱、低色域(约72% NTSC)显示介质,其颜色匹配函数(CMF)在测量窄光谱、广色域(如90%以上P3色域)的现代显示设备时已显露出系统性偏差。

这种技术代差导致当代显示设备校准面临悖论:当OLED(有机发光二极管)与Mini LED(微米级发光二极管)等不同发光原理的屏幕均通过CIE 1931 XYZ色度图进行D65白点校准时,虽能在仪器检测中达到ΔE<1的专业级色准,实际跨屏显示时仍会产生肉眼可辨的色偏。其本质原因在于,现代显示器的光谱功率分布(SPD)与传统宽光谱设备存在显著差异,而CIE 1931的CMF曲线未能准确表征这类新型发光材料的光谱响应特性。

产业界已开始探索突破路径,例如索尼在其BVM系列专业OLED监视器中采用Judd修正函数替代传统CMF,通过调整光谱敏感度权重使校准结果更贴合有机发光材料的窄带光谱特性。这类技术演进预示着色彩科学正从单一标准向多模型体系转型,未来可能根据不同显示介质的光谱特征建立专属校准体系,从而在硬件层破解同色异谱难题。

国际照明委员会(CIE)早已关注到其1931年建立的2°标准观察者体系的局限性。该体系在近一个世纪的应用中虽成为行业基准,但实证研究揭示,即使仪器测得相同比色值的物体,人眼仍可能感知到明显色差。这种感知偏差在现代显示技术中尤为突出:实验数据证实,2°视场模型在测量白光LED等窄光谱光源时,色度坐标误差可达0.01以上,这主要源于其基于宽光谱CRT设备的原始设计。

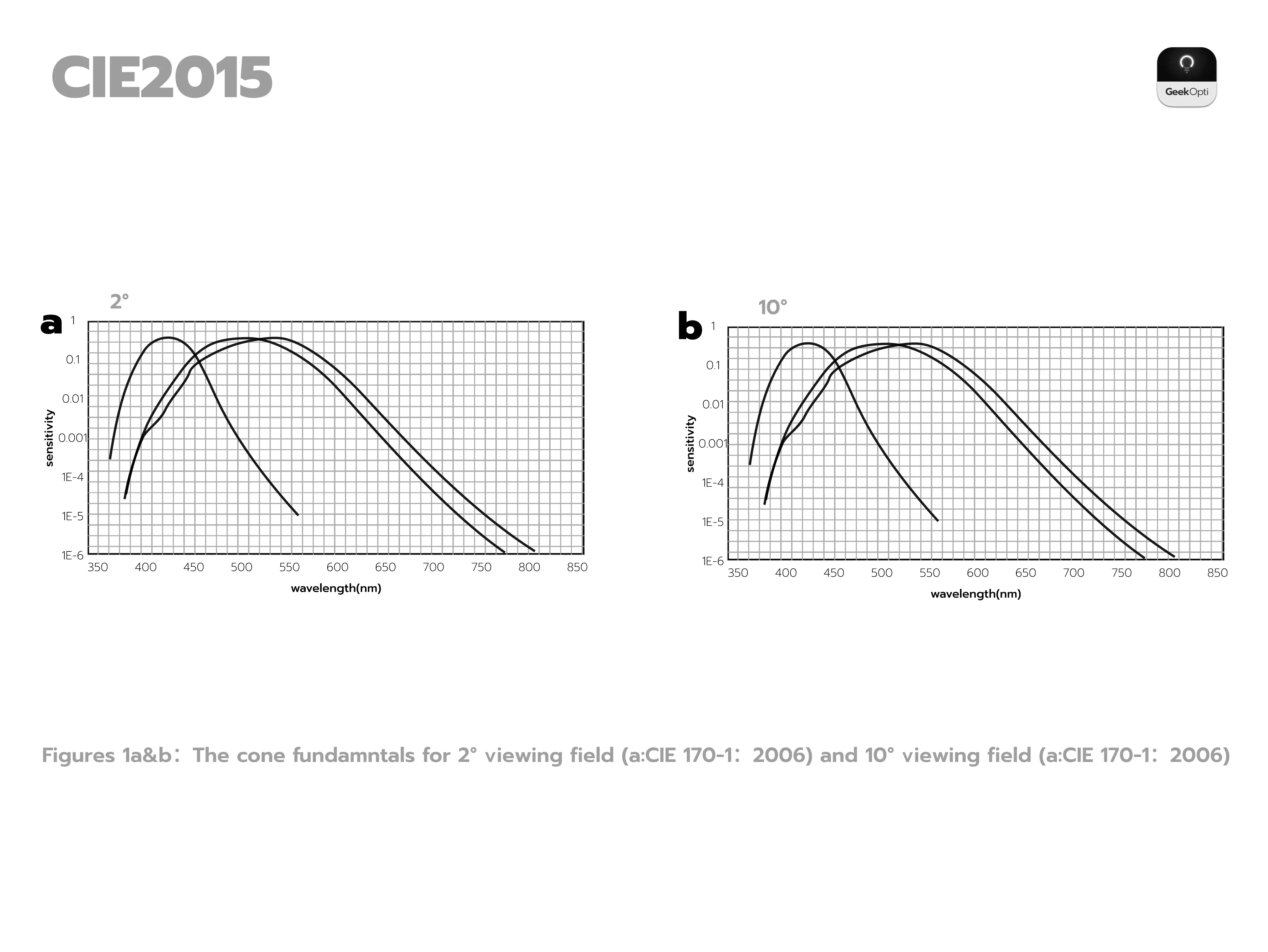

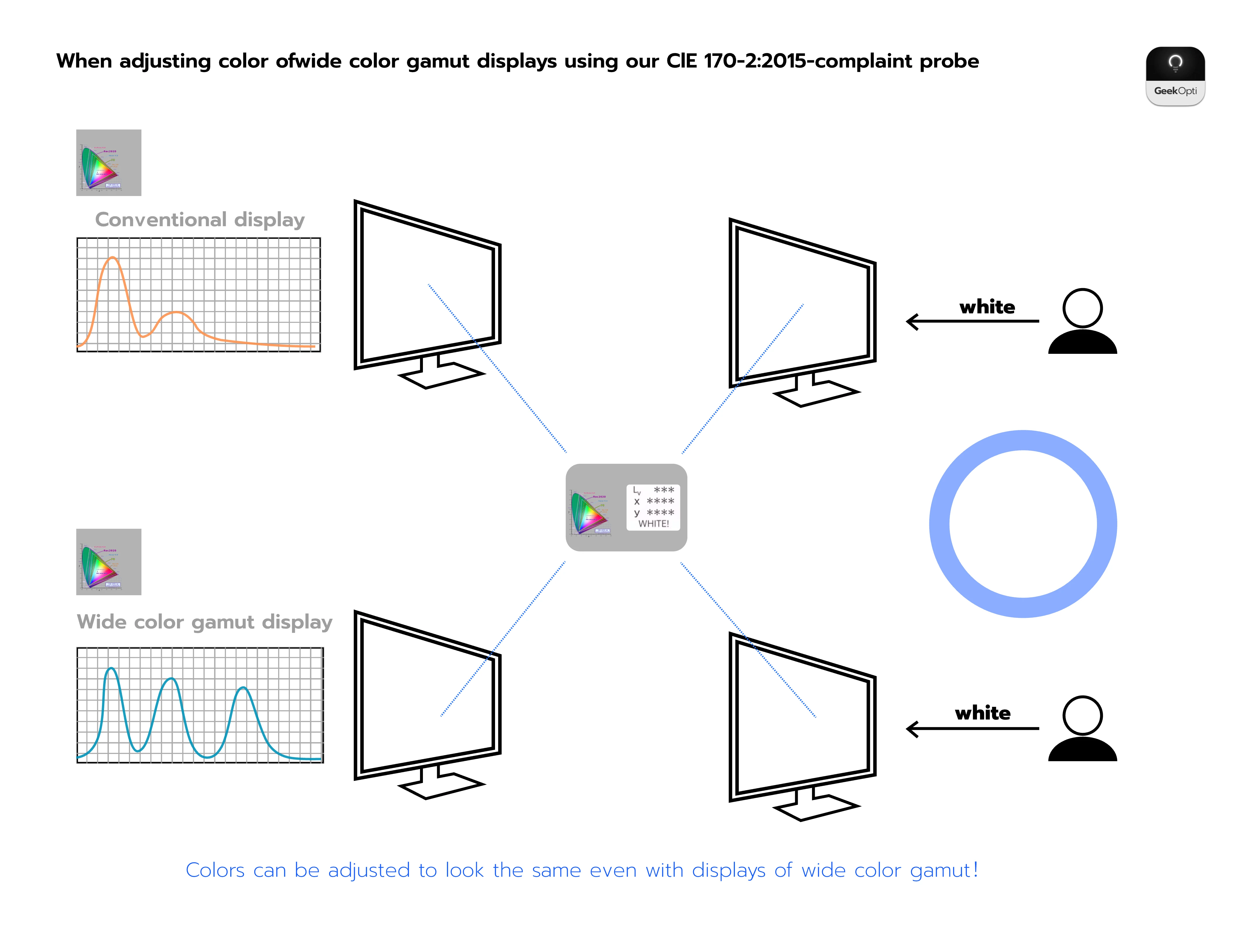

为应对技术代差,CIE整合了神经视觉科学和光计量学的最新成果,于2015年推出革新性标准——10°扩展观察者模型。该体系突破性地引入三项核心改进:

- 生理适应性:通过170-1:2006标准建立年龄敏感模型,修正了视网膜黄斑色素密度随年龄衰减对色觉的影响。

- 视场动态补偿:依据CIE 170-2:2015规范,将测量视场从固定2°扩展为4°-10°可调范围,更贴合人类观察大尺寸显示设备的真实视觉场景。

- 光谱响应优化:重构XYZ颜色匹配函数,特别针对有机发光材料(如OLED)的窄带光谱特性提升计算精度。

这套系统通过引入人眼色觉机制的空间分布模型(包含中央凹视锥细胞与周边杆状细胞的协同作用),使色差计算ΔE与人眼感知的一致性提升约30%。目前该标准已在索尼BVM系列专业监视器和小米跨设备生态中得到应用验证,成功将多屏色差从传统标准的ΔE>3降低至ΔE<1.5水平。

我们之前也是用 CIE 170-2:2015 ,后来色彩实验室推出 CIE 2015 色彩曲线概念。它可以通过分析发光源的光谱,通过数学计算和人眼参考,推导出符合人眼视觉准确的色彩模型。

就好比索尼的 BRAVIA 电视,就是使用的 CIE 2015 颜色匹配函数,其使用的 D65 白点坐标也不同于 CIE 1931,其得到的数据其实并不能准确反映其屏幕的色彩表现。

当然我们也要意识到,CIE 2015 并不是完美的解决方案,实际上它目前的应用范围还非常小,它虽然可以一定程度上改善广色域显示设备之间的视觉匹配,但也并不能完全解决这一问题。

但瑕不掩瑜,现在显示器厂家都也开始在色彩准确性上尝试更先进的解决方案,这样的努力是值得肯定的。我们也期待之后在各个显示领域都能有更优秀的国产屏幕的出现。

由此开始...